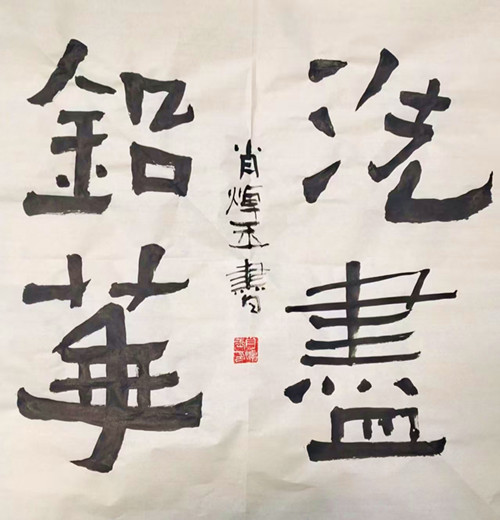

肖焯玉草书青云志辩证哲思与书道妙境交融的文化奥义简论

太铭文化网消息(杨青雲) 在书法艺术的长河中草书以其灵动奔放、富有情感张力的特质,成为书家抒发内心世界、诠释哲学思想的重要载体。肖焯玉的草书《青云志》立足经典书论,融入哲学思辨,在历史语境、技法体系、美学意蕴等维度间构建起独特的艺术天地。特结合孙过庭《书谱》“草不兼真,殆于专谨。真不通草,殊非翰札”等论断,深入探寻其肖焯玉草书创作中蕴含的辩证精髓与哲学内涵,展现书家在书体实践与书论传承上的双向奔赴。

《青云志》虽托名明徐霞客,其文本所传达的“身处低谷不自弃,我命由我不由天”等精神,实则契合中国传统文化中士人对理想、气节的坚守,以及在困境中砥砺奋进的生命态度。从历史语境看这类励志抒怀之作,常成为文人借书法寄情言志的载体。在古代文人于仕途跌宕、人生波折时,多以诗文书画排解心绪、彰显志向,《青云志》的豪迈气概与坚韧精神,为草书创作提供了充沛的情感源泉,也呼应了传统文人“诗以言志,书以载道”的艺术追求 。

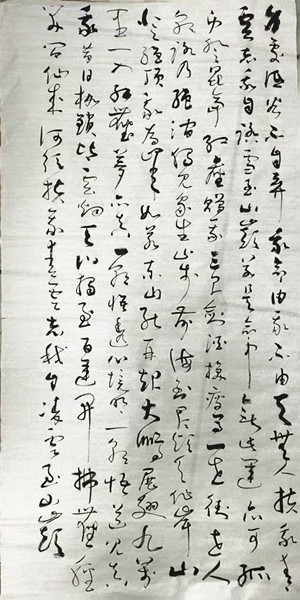

草书的艺术特性与《青云志》的情感表达高度契合。相较于其他书体草书笔画简约、使转灵动,更能突破形式束缚,直抵情感内核。《青云志》中“无人扶我青云志,我自踏雪至山巅”的孤勇,“海到尽头天作岸,山登绝顶我为峰”的豪迈,需要一种能快速传递强烈情绪、展现笔势连绵跌宕的书体来呈现。草书的自由奔放,可让书家在挥毫间,将文本中的意气风发、坚韧不屈,通过线条的疾徐、墨色的浓淡、字势的开合,淋漓尽致地宣泄出来,实现内容与形式的深度融合 。

基于《书谱》论断技法体系辩证“草不兼真,殆于专谨”中的“真书”基因

孙过庭提出“草不兼真,殆于专谨”,强调草书创作需融入真书(楷书)的笔法、结构意趣,方能避免单调拘谨。肖焯玉在《青云志》草书中暗藏真书笔法精髓。观其点画虽为草书使转,却有楷书的提按顿挫痕迹,如某些长横起笔的藏锋、收笔的稳实,借鉴楷书笔法增强线条质感;在字的结构构建上,部分字保留楷书的重心平稳意识,即便笔画连绵缠绕,仍能“擒纵有度”,使草书在奔放中不失规整,如“志”“山”等字,借楷书结构逻辑稳固字势,让草书的灵动与真书的严谨形成辩证统一,丰富艺术表现力 。

“真不通草,殊非翰札”点明真书与草书相互滋养的关系。肖焯玉深谙此道,其草书创作以扎实的真书功底为基石。真书训练赋予他对笔画形态、空间布白的精准把控,转化到草书中,表现为线条的精准发力与章法布局的巧妙经营。草书又突破真书的程式在《青云志》中,字与字的连绵映带、笔势的跌宕跳跃,打破真书单字独立的格局,构建起流畅的行气与宏大气势。如作品中“我自踏雪至山巅”一句,笔画连绵如流泉,却因真书功底支撑,不致杂乱,实现真草互融,彰显“翰札”应有的灵动与严谨兼具的特质 。

肖焯玉在《青云志》草书中遵循“因字立形,随势赋态”原则,体现草书字法的辩证智慧。不同文字因笔画繁简、含义差异,呈现独特形态。如“青云志”三字,“青”字笔画较多,处理得相对紧凑,以线条的缠绕展现茂密之态;“云”字笔画简约,便以舒展的笔势、灵动的形态,营造空灵之感;“志”字则通过重心调整,赋予向上的动势。同时,字与字之间“随势赋态”,依据上下文笔势、情感节奏,调整字的大小、欹正、疏密,使整幅作品字法变化丰富又和谐统一,如同乐章中的音符,因旋律需要呈现不同音色,却共同奏响激昂旋律 。

美学意蕴中哲学思辨映射道家阴阳辩证思想的体现

草书中线条为“阳”,空间为“阴”。肖焯玉在《青云志》中通过线条的粗细、长短、曲直变化,与留白空间形成奇妙的阴阳互动。粗壮的线条如“我命由我不由天”中的“命”“天”等字笔画,厚重坚实,为“阳”;纤细的线条如某些连绵游丝,轻盈灵动,为“阴”。同时茂密字组间的紧密空间与疏朗字组的开阔留白,也构成“阴”“阳”对比。这种线条与空间的阴阳互生,暗合道家“一阴一阳之谓道”的哲学观,让作品在视觉与精神层面都具备辩证张力 。

草书以动为表,但肖焯玉的《青云志》中蕴含“动中求静,静中寓动”的道家智慧。观其整体笔势,如“无人扶我青云志,我自踏雪至山巅”,笔锋游走似有雷霆万钧之势,是“动”;但细察单字内部,部分笔画的停顿、收笔的沉稳,又如深潭止水,是“静”。动是外在的情感抒发,静是内在的精神沉淀,动与静相互依存、相互转化,如同道家所言“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命”,在草书的灵动奔放中,寻得精神的宁静与本真 。

儒家强调“礼”,即规范与秩序。肖焯玉的草书虽奔放,却未脱离书法传统规范。从笔法看传承中锋用笔、使转合理等古法;从字法看遵循草书偏旁、结构的约定俗成;从章法看注重行气贯通、虚实协调。这些“礼”的体现,是对书法传统的尊重,如同儒家倡导的社会秩序,为草书创作奠定根基,确保作品在创新变化中不失艺术本真,实现“从心所欲不逾矩”的创作境界 。

“变”是艺术发展的动力,肖焯玉在《青云志》中展现出大胆的创新精神。书家将汉字笔画简化为抽象符号,如某些特别笔画浓缩成几组似画非画的曲线,突破常规字形束缚,赋予草书新的视觉符号与表意方式。这种“变”,呼应儒家“穷则变,变则通”的思想,在遵循书法传统“礼”的基础上,通过创新求变,拓展草书的艺术表达空间,让古老书体焕发时代活力,实现“礼”与“变”的辩证平衡 。

从《青云志》看肖焯玉草书观哲学深度书体实践对书论的诠释与拓展

肖焯玉以《青云志》草书创作,诠释并拓展孙过庭《书谱》论断,通过真草互融的技法实践,让“草不兼真,殆于专谨。真不通草,殊非翰札”的理论在当代创作中鲜活呈现,不再是纸面上的教条,主要是融入哲学思辨,赋予书论新的时代内涵,使书体实践成为连接古典书论与当代审美、哲学思考的桥梁,让书论在创作中获得新生,实现书论与实践的双向奔赴,推动草书艺术在传承中发展 。

在《青云志》中草书成为道家阴阳辩证、儒家“礼”“变”思想的载体,展现出独特的哲学表达价值。相较于其他艺术形式草书以其抽象的线条、灵动的笔势,更能直接传递哲学的辩证思维与精神境界。肖焯玉借助草书的形式语言,将文本中的励志精神与哲学思想深度融合,让观者在欣赏书法艺术之美时,体悟到中国传统哲学的深邃智慧,使草书超越单纯的艺术审美,成为文化传承与哲学传播的重要媒介,彰显出书法艺术“载道”的永恒价值 。

“尚法”与“尚意”并存的创作原则彰显草书创作的根基

“尚法”是中国书法传统的重要原则,肖焯玉在《青云志》中坚守“尚法”精神。从笔法的中锋运用、使转规范,到字法的草书符号约定、结构合理,再到章法的虚实相生、行气贯通,都体现对书法“法”的遵循。“法”是草书艺术传承的纽带,如同建筑的框架,确保作品在艺术创新中不失根本,让观者能在熟悉的书法审美逻辑中,进入作品的艺术世界,感受草书的严谨之美与传统底蕴 。

“尚意”是书法艺术抒情言志的核心追求,在《青云志》中肖焯玉将“尚意”发挥得淋漓尽致。通过笔势的跌宕、墨色的变化、字势的欹正,抒发对《青云志》文本精神的理解与共鸣,传递自身的人生感悟与哲学思考。“尚意”让草书突破“法”的束缚,成为书家心灵的窗口,使作品具备独特的个性与情感温度,实现“书为心画”的艺术境界,让观者在欣赏中不仅领略书法技法,更能触摸到书家的精神世界 。

在《青云志》中“尚法”与“尚意”并非对立,而是辩证统一。“法”为“意”的抒发提供规范与支撑,确保情感表达有序可循;“意”为“法”的运用赋予灵魂与活力,让“法”不再僵化。二者如同鸟之双翼、车之两轮,共同构建起作品的艺术生命。这种统一,既传承书法传统的审美基因,又彰显时代创作的个性色彩,展现出肖焯玉对书法艺术深刻的理解与精湛的把控,为当代草书创作提供了“守正创新”的典范 。

知白守黑原则美学呈现的疏可走马:空间留白的艺术

“疏可走马”是知白守黑原则在章法布局中的体现,强调留白的开阔与意境营造。肖焯玉在《青云志》中于字组之间、行与行之际,巧妙设置大片留白。如作品中某些段落,字与字间距疏朗,给人以“空纳万境”之感,仿佛在奔腾的笔势间开辟出宁静的精神天地。这些留白,并非空白无物,而是蕴含着无尽的遐想空间,如同中国画中的“空白”,让观者在欣赏线条墨韵之余,能感受“无画处皆成妙境”的美学意趣,实现书法艺术与传统美学的深度契合 。

“密不透风”与“疏可走马”相对,展现线条布局的紧凑与张力。在《青云志》的某些字组或笔画连绵处,肖焯玉通过密集的线条缠绕、交错,营造出强烈的视觉冲击。如“红尘赠我三尺剑,酒换瘦马一世街”一句,笔画相互穿插、连绵不断,似密不透风的织网,却因笔法的精妙、字势的协调,不显杂乱,反而呈现出一种雄浑的气势与浓郁的情感浓度。这种“密”与“疏”的对比呼应,让作品章法节奏丰富,如同音乐中的强弱旋律,推动情感与意境层层递进,展现知白守黑原则在草书创作中化腐朽为神奇的美学魔力 。

肖焯玉的草书《青云志》以《书谱》论断为指引,在历史语境中汲取精神养分,构建起技法精湛、美学丰富、哲学深邃的艺术世界。从真草互融的技法辩证,到道家阴阳、儒家“礼变”的哲学映射;从“尚法”“尚意”的创作原则彰显,到知白守黑的美学呈现,都展现出书家对草书艺术深刻的理解与独特的践行。

该作品作品不仅是书家个人艺术风格的体现,更是书法传统与哲学思想、时代精神交融的见证。它诠释了草书作为艺术形式与哲学载体的双重价值,为当代书法创作如何传承经典、融入思辨、抒发真情提供了鲜活范例。在书法艺术不断探索创新的今天,肖焯玉的《青云志》草书创作,如同照亮书道前行的明灯,启示后来者在传统与现代、技法与思想、审美与哲学的辩证关系中,探寻书法艺术永恒的生命力与无限的可能,让草书这一古老书体在新时代继续绽放璀璨光芒,书写属于当代的书法哲学新篇章 。

上一篇 : 地域文化视域下“北京诗歌概念”的界定与“京派诗歌”的精神对话 ——以树才、林童、李德哲、杨碧薇、戴潍娜、谯达摩等六诗人为考察对象

下一篇:北京市通州区京贸国际城社区进行“秩序维护志愿服务队培训”

京公网安备 11010802042708号

京公网安备 11010802042708号